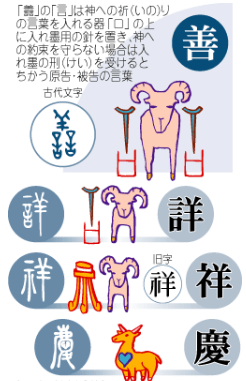

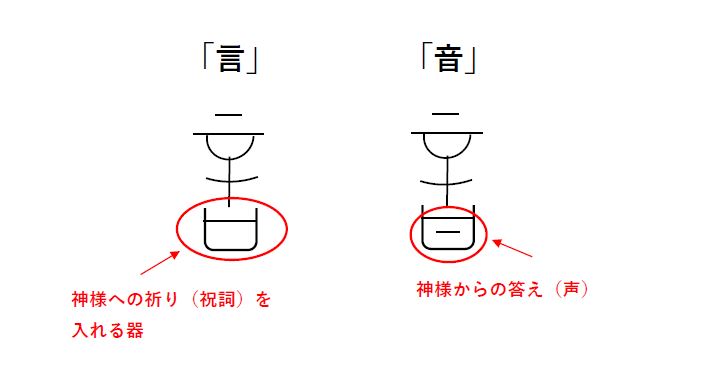

まえがき 第1章 語の成り立ち10 第1節 ことばと音10 101 言語における音 2 語10 沖縄言葉のなりたち 日本語を言語学上に大まかに分類すると、本土方言と琉球方言に分けられます。 人口比で考えると、日本のほとんどが本土方言を使用、琉球方言は南北1000kmに広がる島しょ郡に住むわずか1%の人々が使っているのにすぎない言葉です。 だから、本土方言(いわゆる日本語)の文化圏の人々にとっては、この琉球方言はまるで外国語の成り立ち 会意文字です(辛口)。「取っ手のある刃物」の象形と「口」の象形 から悪い 事をした時は罪に服するという「ちかい・ことば」を意味する 「言」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「ゲン」、「ゴン」 訓読み:「い(う)」、「こと」

世界の言葉の成り立ち 母音と子音の合体表 Mohariza12メモ

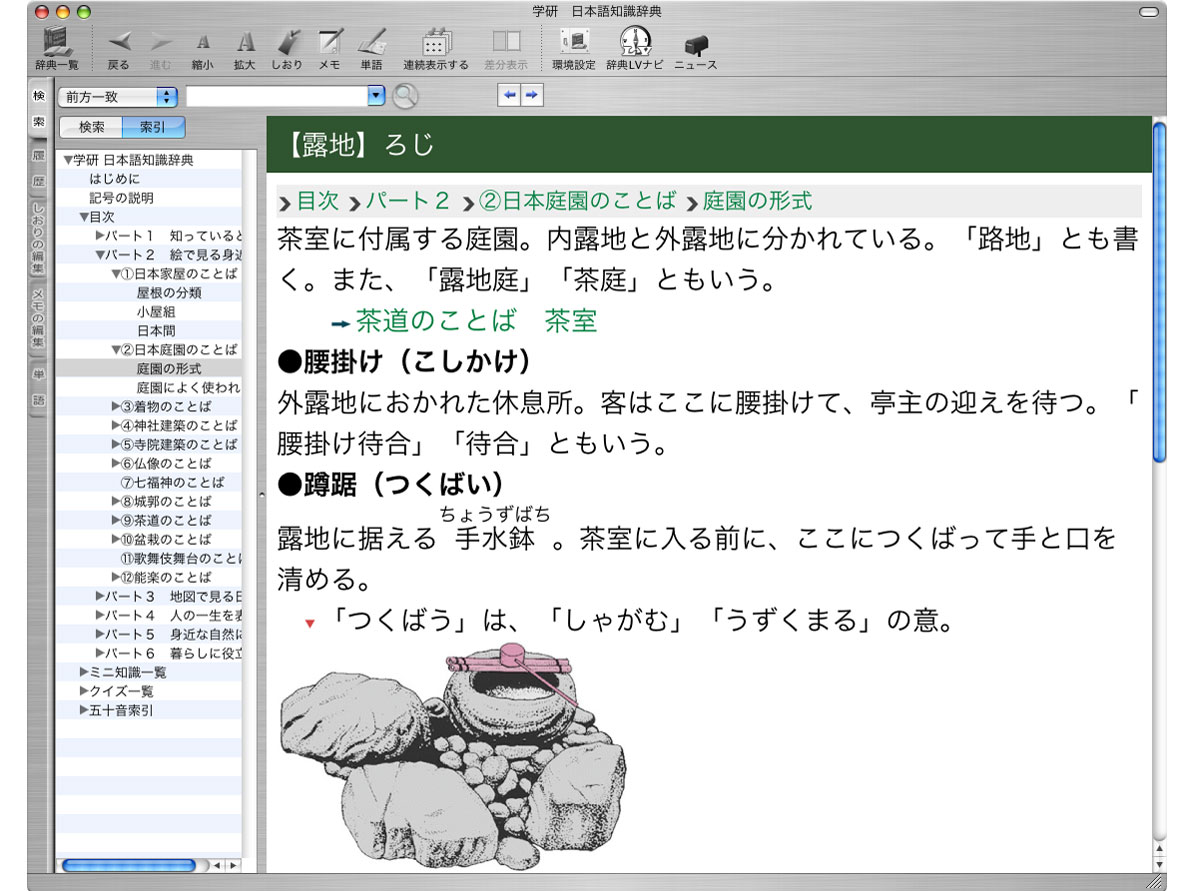

言葉の成り立ち辞典

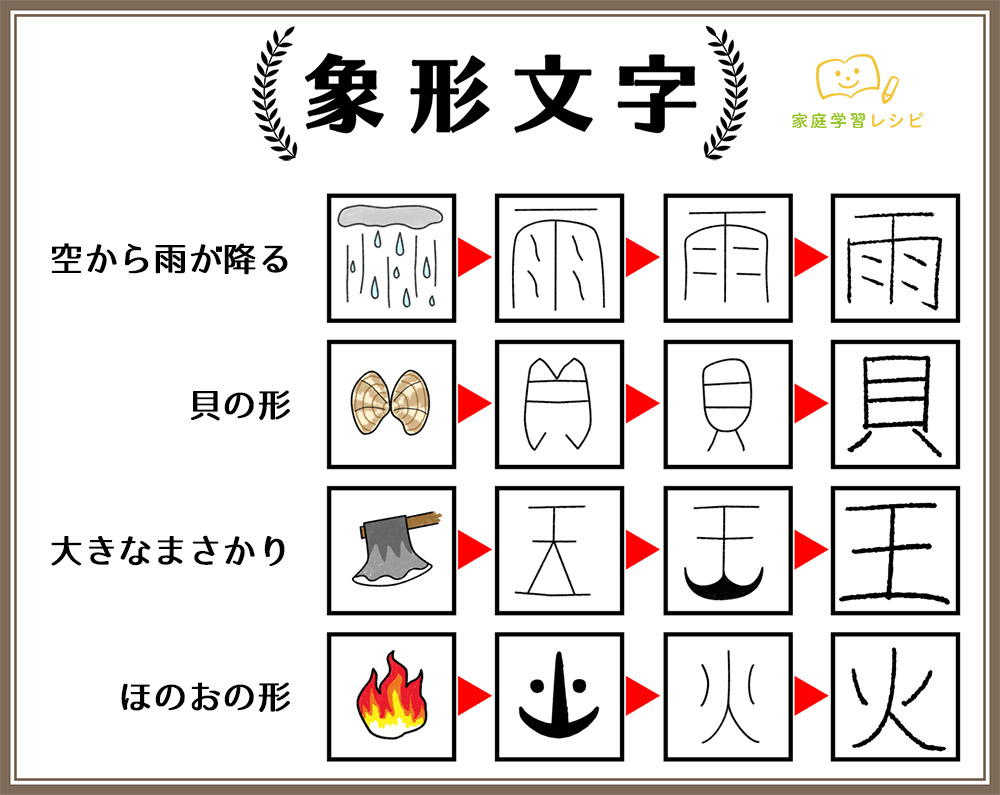

言葉の成り立ち辞典- 言葉の由来・語源 言葉の語源は、「言(こと)」+「端(は)」の複合語である。 古く、言語を表す語は「言(こと)」が一般的で、「ことば」という語は少なかった。 「言(こと)」には「事」と 同じ 意味があり、「言(こと)」は事実にもなり得る重い意味を持つようになった。 そこから、「言(こと)」に事実を伴なわない 口 先だけの軽い意味を持た漢字の成り立ち「雨」まとめ それではこの記事をまとめていきたいと思います。 雲からたくさんの水分が降り注ぐ象形文字から生まれた文字。 意味は「空から降ってくる水分」と「天候の雨のように、絶え間なく降り注ぐ水分」の2つの意味がある。 どちらも小学校できちんと学ぶ意味。 音読みだと「う」訓読みだと「あま」・「あめ」と読まれる。 「豪雨

生い立ち と 成り立ち の違いとは 分かりやすく解釈 言葉の違いが分かる読み物

会意文字 です (氵 ( 水 ) 立 )。 「 流れる 水 」の象形と「 立った 人 」の象形 から人の流す水、「 なみだ 」を意味する「泣」という漢字が成り立ちました。 読み 音読み:「 キュウ 」 訓読み:「 な (く) 」 ※訓読み⇒ ()の中は「送りがな」 名前 (音読み・訓読み以外の読み):「 なき 」 画数朝鮮語という言葉の歴史も同じように区分がなされる。 日本の著名な朝鮮語学者であった故・河野六郎博士は,次のように区分している。 古代朝鮮語(訓民正音創製以前;~15世紀中葉) 中期朝鮮語(訓民正音創製から秀吉の朝鮮侵略まで;15世紀中葉それに、同じ都道府県の中でも言葉が違うことがあります。 このように、同じ国の言葉で、違いが見られるとき、それぞれの地方で話されている言葉を方言といいます。 では、なぜ方言ができたのか?気になりますよね! 次へいってみましょう♪

ひらがなの成り立ち ひらがな(平仮名)は、奈良時代を中心として使われていた 借字 (しゃくじ)に由来します。 この借字とは、古代中国で発祥した漢字の音(おん)を借用して、日本語を書き表していたものです。 例えば、「ア」という音を表記するために、漢字が持つ意味は無視して「安」と語源というのは、はっきりしないことが多くてどこか怪しげ・・・だからこそ、おもしろい ここでは語源説が「正しいか間違っているか」にはあまりこだわらずに 「言葉の成り立ちに関心をもって楽しむ」ことを目的にして 語源を探ってみることにします あいうえお 挨拶(あいさつ) 相槌を打つ(あいづちをうつ) 青二才(あおにさい) あかぬける語源由来辞典について 語源由来辞典は、語源や由来を解説するサイトです。 日常使われる日本語、現在はあまり使われなくなった死語、生活の中に出てくる英語、カタカナ語・四字熟語・ことわざ・慣用句・新語・物の名前の語源、行事や風習の由来を解説しています。 あ い う え お か

どれだけ知ってる? 漢字の豆知識 漢検受検級の目安チェック 漢検の魅力 小学生の方へ 中学生の方へ 高校生の方へ 大学生・社会人の方へ 合格体験記 漢字の成り立ちの名言一文字 名言には、漢字が一文字の意味を示したものもあります。 貴方の何かのヒントになれば。 名言! 漢字一文字編:『吐く』 人は口からプラスのこともマイナスのことも言う。 だから吐という漢字は「口」「+」「-」でてきている。 人がマイナスのことを言わなくなると「-」が消えて「叶」という字になる。 これを知っ ファミコン言葉の間違った例3 「ご注文のほうは以上でしょうか」 さて、これはどこが変なのでしょうか? 「ほう」は方向や方角など、なんらか

漢字や言葉からこれからの 生き方 学ぶ あっ命の授業 マウントブックス

漢字で磨く言葉のセンス 成り立ちから学び知的好奇心刺激 1 2ページ 産経ニュース

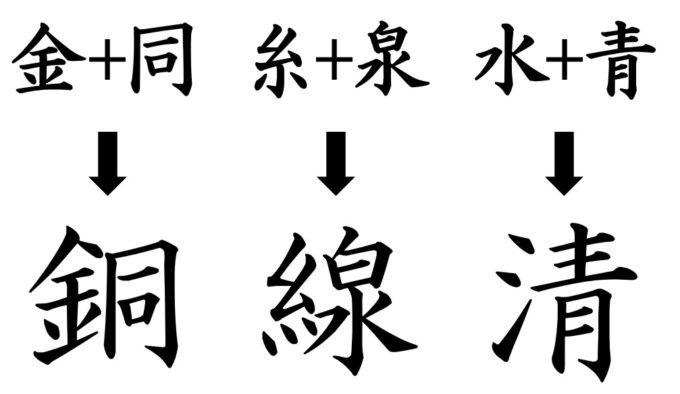

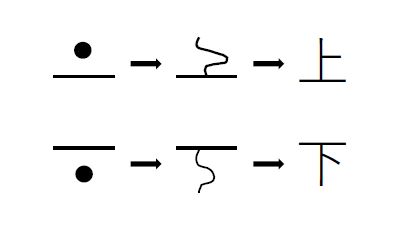

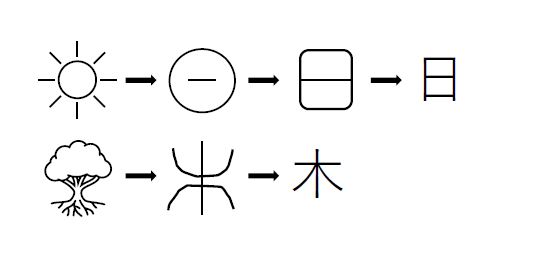

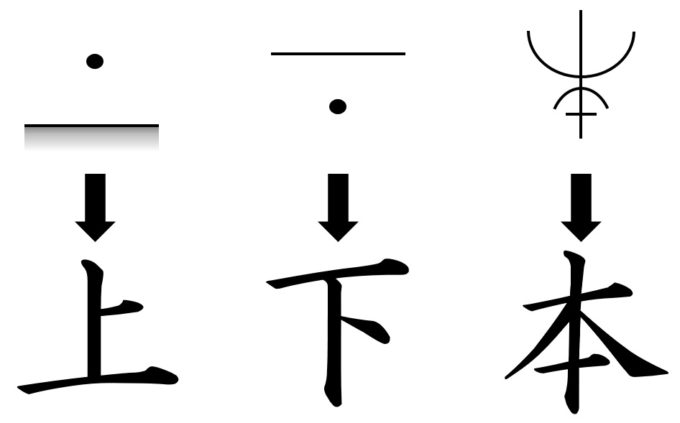

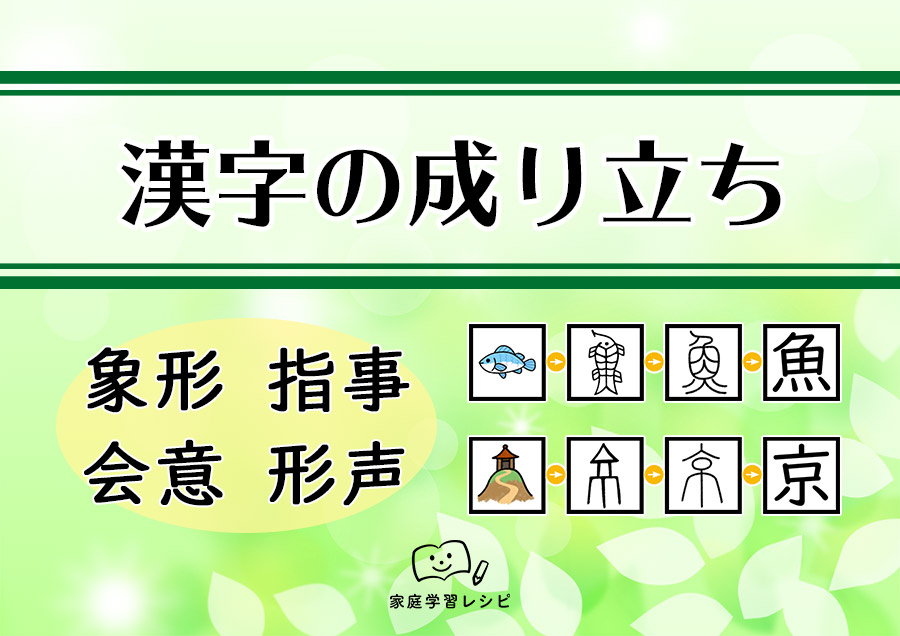

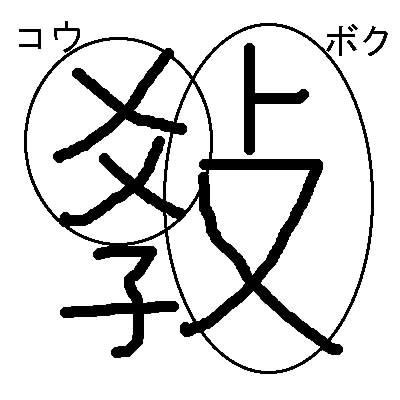

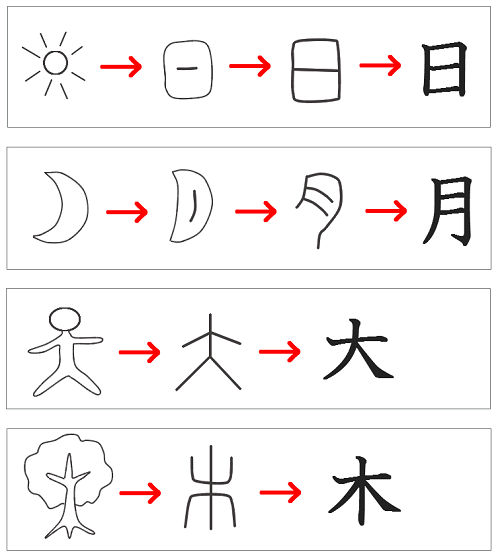

方言の成り立ち 方言の誕生にはいろんな説があるのですが、大きく二つに分かれます。 ひとつは京都から伝わった言葉(当時の標準語)が消えずに残ったり変化したもの。 つまり京都から波紋のように人の口伝えで広がっていった言葉が地域に根ざし漢字の成り立ち・構造による分類 象形 物の形をかたどって文字を作る方法 指事 抽象的な事柄を線や点などの記号の関係性によって表す方法 会意 既存の二つ以上の文字を組み合わせ、それらの字の意味を合成して新しい意味を表す方法 形声 「意味を表す字」と「音を表す字」を組み合わせて新しい字を作る方法 「象形・指事・会意・形声」に用法による分類漢字 は今から3500年ほど昔、紀元前15世紀頃に中国大陸で作られたと推定されています。 その前から漢字の先祖らしいものはあったようですが、考古学資料に基づいた確かな漢字の原形として存在する最古のものは殷王朝の前期(BC16世紀~BC14世紀)の遺跡から出土しています。 その後殷王朝の後期の遺跡・ 殷墟 いんきょ (河南省安陽市)から大量の 甲骨文字

世界の言葉の成り立ち 母音と子音の合体表 Mohariza12メモ

聖 にはなんで耳が入っているの Ku Note

る。前者は口頭で用いられる言葉遣 い、後者は文字で書き記す場合の言葉 遣いをさす。ただし、文語は一般に平 安時代の言語に基づき、これに多少の 修正を加えた書き言葉という意味で用 いられ、書き言葉とはいっても近代以 前のものを指すことが多い。 熟語の成り立ちについて教えてください。 探索 模造 赤貧 益鳥 言行 ・似た意味を持つ漢字同士 ・前の漢字が後の漢字を修飾する ・反対の意味を持つ ・動詞の後に目的語をおく ・主語と述語の関係 他にも成り立ち方はあると思いますが、熟語と成り立ち方が結びつかず 教えてください。

言葉の由来を紐解くと心がなぜかあたたまる 日本語の味わい深さを知る一冊 あるがままケセラセラ

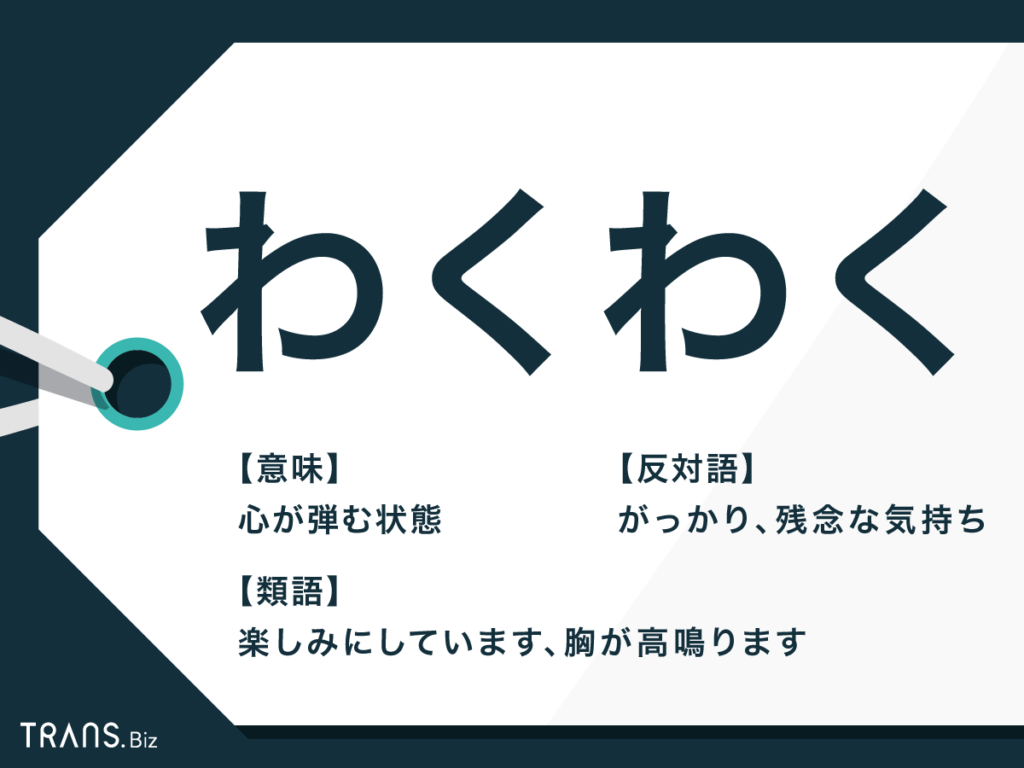

わくわく の意味と使い方とは 類語と反対の言葉や英語表現も Trans Biz

漢字の成り立ち 死 墨 言葉家はっち ブログ egaku書

第三十回 京ことば 京都ツウのススメ おでかけナビ 沿線おでかけ情報 おけいはん ねっと 京阪電気鉄道株式会社

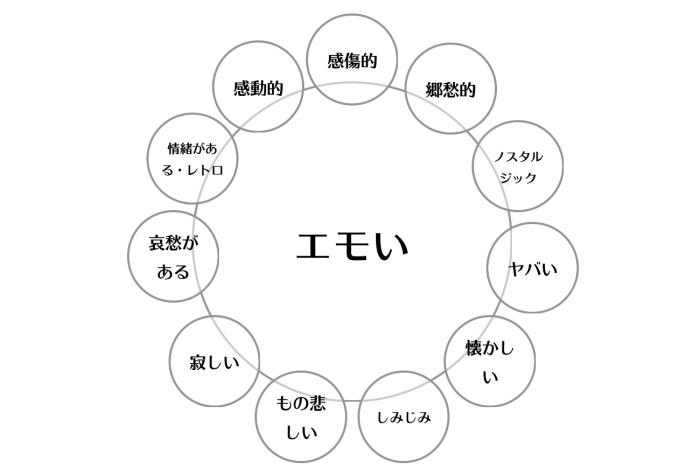

エモい の意味は どう使う 心の素敵な揺れを3文字で射止めた言葉 使い方 分かりやすく

中学国語 漢字の成り立ちの要点 Examee

まんが 知らなかった ことばの成り立ち 語源 500 ブティックムックno 1098 よだひでき 本 通販 Amazon

記 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

事 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

小学国語 漢字の成り立ち 象形文字 指事文字 会意文字 形声文字 成り立ち 学習ポスター クイズテスト やってみよう ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

害 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

お待ちしております の適切な使用シーンは 言葉の成り立ちや意味を含めて解説します 株式会社full House フルハウス

語源を知ると 音楽がますます好きになる 防音室 防音工事は環境スペースにお任せ サウンドゾーン

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちから人間社会の歴史を遡る 漢字 執 人の名前に最適の漢字では

どこが違う 森と林の違いとは 言葉の成り立ちや果たす役割 生活110番ニュース

1

1

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちから人間社会の歴史を遡る 漢字 免疫の 免 の意味するもの コロナウイルスに対する人類の生き残りは

漢字の成り立ち 死 墨 言葉家はっち ブログ egaku書

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちから人間社会の歴史を遡る 漢字 告 の由来と成り立ち 告白とは重い響きの言葉 だ それは 告 が神に告げるという厳粛な言葉から来ている由縁である

しております を適切に使えていますか 言葉の成り立ちから正しい意味を学ぼう 株式会社full House フルハウス

言葉の成り立ちと文字 君の御稜威

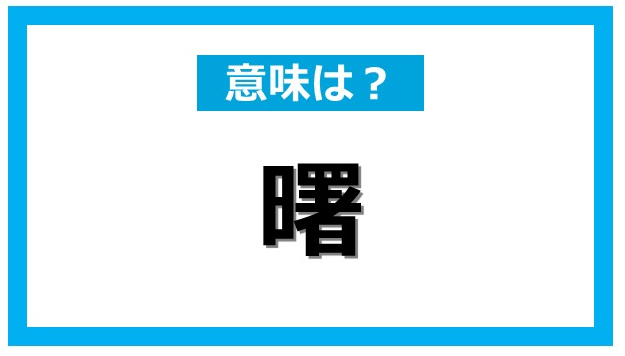

曙 の正しい意味とは 意外と知らない漢字の成り立ちと使い方 Dime アットダイム

言葉の雑学 まとめ 語源や由来 意外と知らない正式名称などを紹介 雑学しかじか

語源を知ると 音楽がますます好きになる 防音室 防音工事は環境スペースにお任せ サウンドゾーン

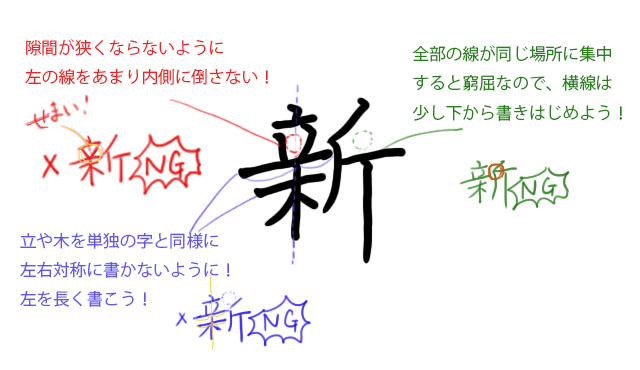

漢字 新 の成り立ちは 神聖な儀式に由来していた 言葉の森 Ginger ジンジャー 自分を主役にした人生を

中学国語 漢字の成り立ちの要点 Examee

生い立ち と 成り立ち の違いとは 分かりやすく解釈 言葉の違いが分かる読み物

語源 由来 テンパる ビビる 使われ方が変わった言葉の語源 世田谷自然食品がおくる せたがや日和

言葉の成り立ちと文字 君の御稜威

漢字 新 の成り立ちは 神聖な儀式に由来していた 言葉の森 Ginger ジンジャー 自分を主役にした人生を

137 幸 手の自由を奪われるだけ

Amazon 言葉の成り立ちからわかる日本語知識セット 事典 Pcソフト

漢字で言葉 ことば と言う漢字ががありますがなぜ言うとゆう字 Yahoo 知恵袋

善 の成り立ち もののはじめblog

おもてなし とは 語源からひもとく本当の意味 サービス ホスピタリティとの違い 国際おもてなし協会

Proiron フラフープ ダイエットポピュラリティー成り立ち祭祀 成人効用 日本言葉解明かす書物付添人 Digitalland Com Br

座右の銘の意味 言葉の成り立ちも詳しく紹介 オトナのコクゴ

漢字成り立ち検定 漢字の成り立ちシリーズ G3 調 言 と 板に釘を押し通す形と 口の形です 釘が下まで通るように 言葉や行いを行き渡らせることから ととのえる の意味をあらわします Cho Shira Beru Shira Be Prepare Facebook

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

Pandemic という言葉の成り立ち サレジオ学院中学校 高等学校

漢字の成り立ち 死 墨 言葉家はっち ブログ egaku書

古文字学と字源 漢字の成り立ち について呟くアカウント それはなんら根拠のない俗説 非学術的な誤った解釈 です 道 字中の 首 は言葉の発音を表す部分であって 人体のクビとは全く関係がありません

159 強 強い天蚕糸の弦の弓

1

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちから人間社会の歴史を遡る 漢字 正 の成り立ち の意味するもの 正月や正義の 正 に隠された恐るべき意味は 恐るべき不正義だった

ひらがなの成り立ち 日本 文化 ひらがな 文化

小学国語 漢字の成り立ち 象形文字 指事文字 会意文字 形声文字 成り立ち 学習ポスター クイズテスト やってみよう ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

1日施行の新元号 令 と 和 漢字の成り立ちは 毎日新聞

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

価格 Com 使用イメージ2 言葉の成り立ちからわかる日本語知識セット の製品画像

成り立ち の意味とは 類語や例文など詳しく解釈 Meaning Book

使い慣れた新しい漢字 新津勇我 桑沢21 桑沢卒展アーカイブ

言葉の成り立ちや意味の辞典 難しい類語や英語表記の記事まとめ

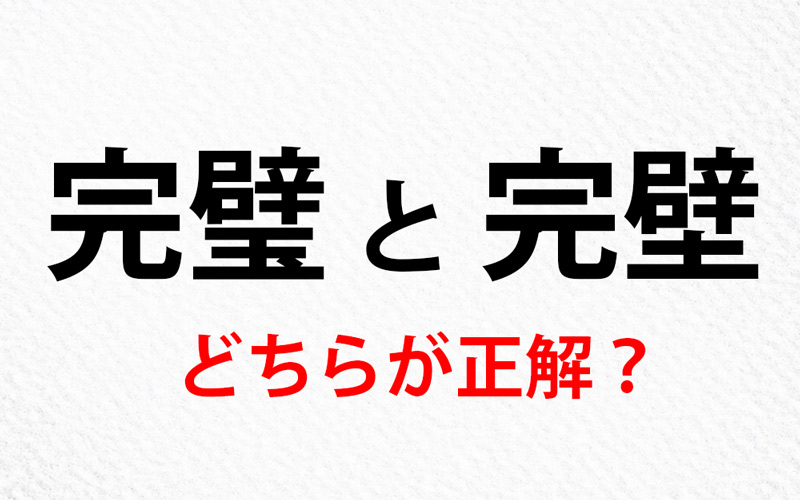

完璧 と 完壁 どちらが正しい書き方 漢字の成り立ちや由来は 言葉の知識 Oggi Jp

語源を知ると 音楽がますます好きになる 防音室 防音工事は環境スペースにお任せ サウンドゾーン

語源から考える 教育とは何か 教育史研究と邦楽作曲の生活

漸く の意味とは 使い方や類語 成り立ち 英語表現 暫く との違いも解説 Bizlog

語源 由来 漢字の成り立ち 技 命 世田谷自然食品がおくる せたがや日和

家 漢字 成り立ち Amrowebdesigners Com

恙無い 読めますか 難しい漢字だけど 絶対知ってる言葉です Cancam Jp キャンキャン

加 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

申し訳ございません は実は誤用 意味や言葉の成り立ち 英語 韓国語表現もご紹介 Oggi Jp Oggi Jp

謝 は適確な言葉を射止めているわけじゃない 謝 の成り立ち Ku Note

気が気でないの意味 言葉の成り立ちや例文で使い方を紹介 オトナのコクゴ

意 という漢字の意味 成り立ち 読み方 画数 部首を学習

日本の言葉の由来を愛おしむ 語源が伝える日本人の心 By 高橋こうじ

漢字がもつ本来の意味とは 古代文字から成り立ちを探る 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

保守 と リベラル という言葉の成り立ちとは Book Bang Yahoo ニュース

どうして4人の人が中にいる 傘 の漢字の成り立ちを聞いてみた

すべからく の正しい意味と使い方は 例文を交えて言葉の成り立ちから解説 株式会社full House フルハウス

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちから人間社会の歴史を遡る 漢字の成り立ちから見えて来るもの 熱とはあぶり焼けるように感じるのは熱という

言葉の成り立ちと文字 君の御稜威

渡る世間に鬼はなしの意味 言葉の成り立ちを分かりやすく紹介 オトナのコクゴ

漢字トリビア 話 の成り立ち物語 19年8月11日 エキサイトニュース

かんばしい と かんばせ は別々の成り立ちの言葉 Tak Shonai S Today S Crack 今日の一撃

日本語の なぜ ことばの由来が面白いほどわかる本 木村 正男 本 通販 Amazon

Q Tbn And9gcshq1t3wjlhys9rjenhskjhtussl8m4d5uatidji6y8 O4fbe S Usqp Cau

ミニマム の本当の意味は 大人なら知っておきたい 言葉の使い方と成り立ち モデルプレス

Amazon 言葉の成り立ちからわかる日本語知識セット 事典 Pcソフト

日本祖代の言葉の成り立ちから探る 新風 アジアの楽園 智ニア来富

漢字の成り立ち 象形 指事 会意 形声 まとめ 家庭学習レシピ

漢字トリビア 度 の成り立ち物語 ライブドアニュース

使い慣れた新しい漢字 新津勇我 桑沢21 桑沢卒展アーカイブ

語源 由来 漢字の成り立ち 技 命 世田谷自然食品がおくる せたがや日和

小学国語 漢字の成り立ち 象形文字 指事文字 会意文字 形声文字 成り立ち 学習ポスター クイズテスト やってみよう ちびむすドリル 小学生学習ポスター テスト 家庭学習シート 3ステップ学習

ミニマム の本当の意味は 大人なら知っておきたい 言葉の使い方と成り立ち Eltha エルザ

雪 の由来 天気のサカイ目 Umkテレビ宮崎

漢字トリビア 烏 カラス の成り立ち物語 19年4月14日 エキサイトニュース

漢字の成り立ち

信の言葉の成り立ち 信は会意文字である 金文は人と言う字と口から出来ている 小篆は強調を明確にした字になっている 口の上に舌を加え 人と言の会意文字になっている 楷書はこの関係から 信 となった 白川博士はこれは 口 ではなく サイ 小篆 文字

Ghqが封印した 靈 という漢字 面白い言葉 量子力学 漢字

使い慣れた新しい漢字 新津勇我 桑沢21 桑沢卒展アーカイブ

婦 は決して女性差別の言葉じゃない そこには な意味があった Ku Note

ラジャー とは 成り立ちまで詳しく解説 Meaning Book

艱難辛苦 の意味や由来とは 使い方と類語 対義語も解説 Trans Biz

漢字考古学の道 漢字の由来と成り立ちから人間社会の歴史を遡る 妻 という漢字 婚姻という甘い言葉の陰に女性の厳しい現実

漢字には言霊が宿る 成り立ちにまつわる諸説 言葉遊びあれこれ スタディサプリ中学講座

漢字トリビア 信 の成り立ち物語 18年2月11日 エキサイトニュース

ウエディング は幸せな言葉ではない 日常で使う 言葉 に秘められた恐怖 ダ ヴィンチニュース

0 件のコメント:

コメントを投稿